Dies ist Teil 5 der 6-teiligen Serie "Wortschatzarbeit" von Dr. Tanja Greil, Fachdidaktikerin für Englisch an der Universität Salzburg.

Sie können die gesamte Serie als kostenloses PDF downloaden.

Sie finden im Folgenden fünf Aussagen zum Thema Wortschatzarbeit, die von Tanja Greil auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden.

1) Stimmt das? „Alle neuen Wörter in der Unit sind (gleich) wichtig.“

Rezeptiver ist nicht gleich produktiver Wortschatz. (formerly known as passiver vs. aktiver Wortschatz).

Ist diese Unterscheidung wichtig?

Ja! Denn rezeptives Wissen über ein Wort heißt: Ich verstehe das Wort (in einem Text oder in gesprochener Sprache); produktives Wissen heißt aber viel mehr: Ich weiß, wie ich das Wort in mündlichen oder schriftlichen Kommunikationssituationen verwenden kann. Daher ist es von Bedeutung, hier zu differenzieren. Damit die SchülerInnen Wörter und Phrasen nicht nur verstehen, sondern sie auch produktiv beim Sprechen oder Schreiben anwenden können, brauchen sie viel mehr Gelegenheiten, diese Wörter in verschiedenen Situationen zu üben.

2) Stimmt das? "Ohne Übersetzung geht gar nichts."

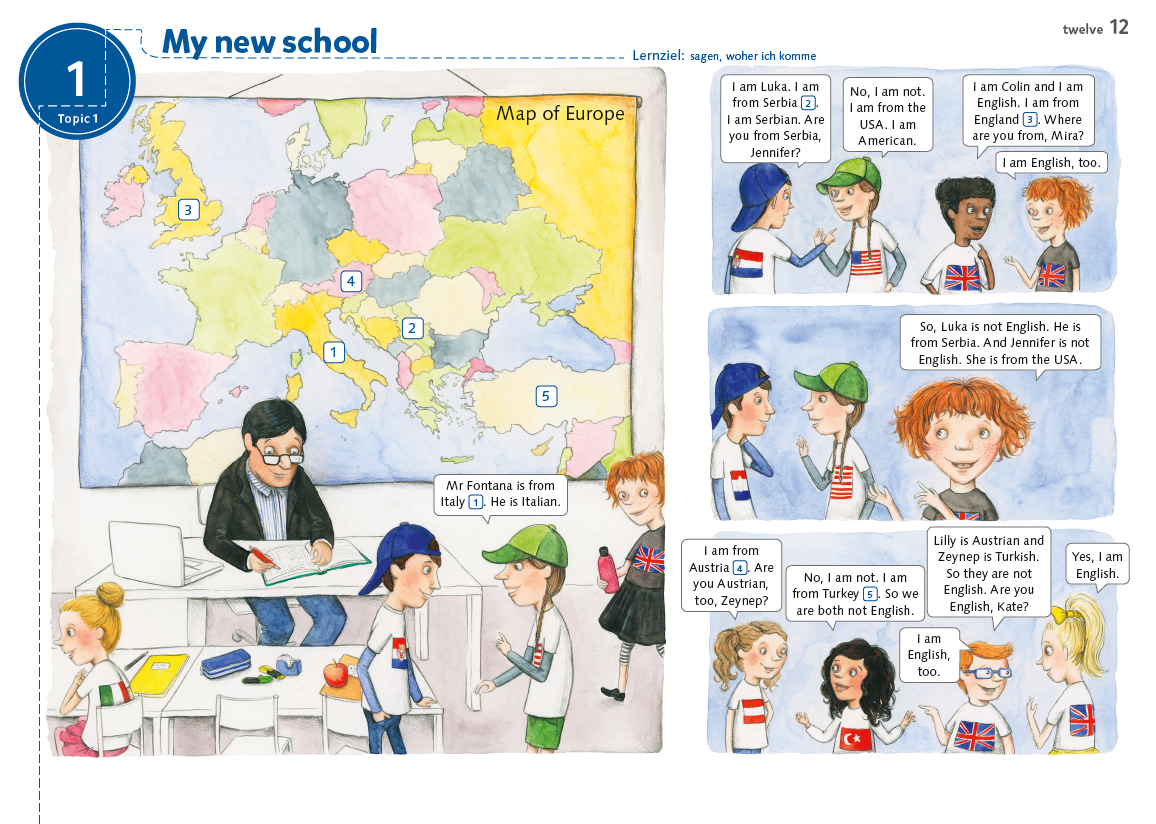

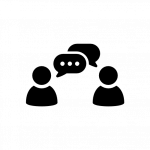

Übersetzungen sind zweifelsfrei oft die schnellste Methode, die Bedeutung von neuen Wörtern klar zu machen. Aber: Gerade im Anfangsunterricht bieten Bilder, reale Objekte und Miming oder Zeigen viele Alternativen, die multisensorisches Lernen ermöglichen. Das sollten wir nutzen!

Außerdem: Wenn Übersetzungen ein sehr häufig eingesetztes Mittel im Englischunterricht sind, was passiert dann? Die SchülerInnen wechseln dann ständig zwischen Deutsch (das möglicherweise bereits ihre Zweitsprache ist) und Englisch und es wird viel schwieriger für sie, Kommunikationssituationen zu bewältigen.

Dazu ein Verweis auf den Lehrplan NMS, S. 38[1]: „Im Unterricht ist so viel Fremdsprache wie möglich zu verwenden. Die Techniken der Übertragung und Übersetzung sind lediglich punktuell als Verständnis-und Lernhilfe einzusetzen“.

3) Stimmt das? "Es reicht, wenn die SchülerInnen die Wörter der Englisch-Deutsch-Vokabelliste lernen. Diese Listen sind lang genug, die Beispielsätze lassen wir weg."

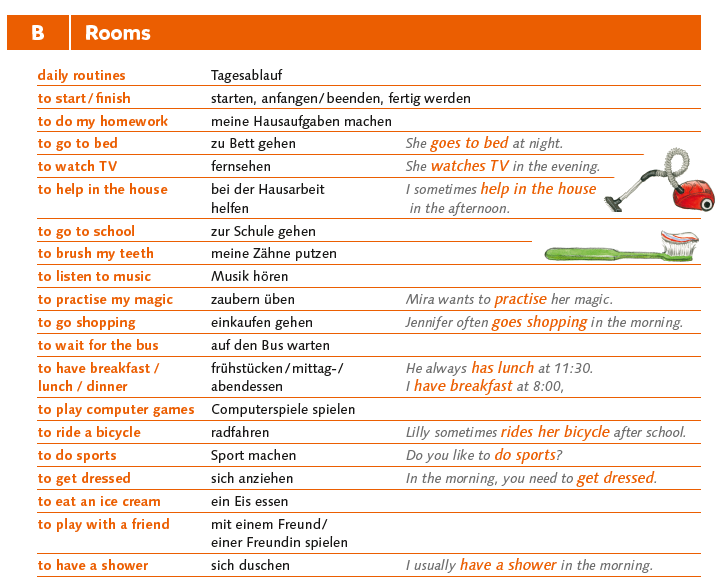

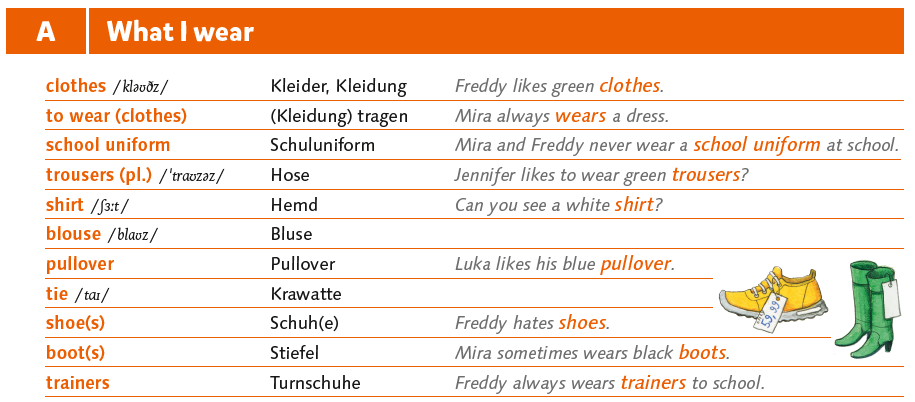

Den Beispielsätzen kommt in klassischen Vokabellisten eine sehr bedeutende Funktion zu: Gut gewählte Beispielsätze zeigen, wie die Wörter und Phrasen verwendet werden und betten sie auch in einen (Mini-)Kontext ein oder stellen Bezüge zu den Themen der Units her.

Werden die Beispielsätze einfach weggelassen, lernen die SchülerInnen die Wörter oder Phrasen ohne jeglichen Kontext. (Siehe auch den Beitrag „Wortschatzarbeit (1): Kontextualisierung und Vernetzung”)

Dadurch werden wesentliche Informationen ignoriert: wie der Wortschatz zur Kommunikation tatsächlich eingesetzt wird. Für die produktive Verwendung ist genau das sehr wichtig.

Oft ist es sinnvoll, die Vokabelliste zu kürzen und auf den produktiven Wortschatz zu beschränken (siehe Punkt 1), dafür aber den Beispielsätzen mehr Beachtung zu schenken.

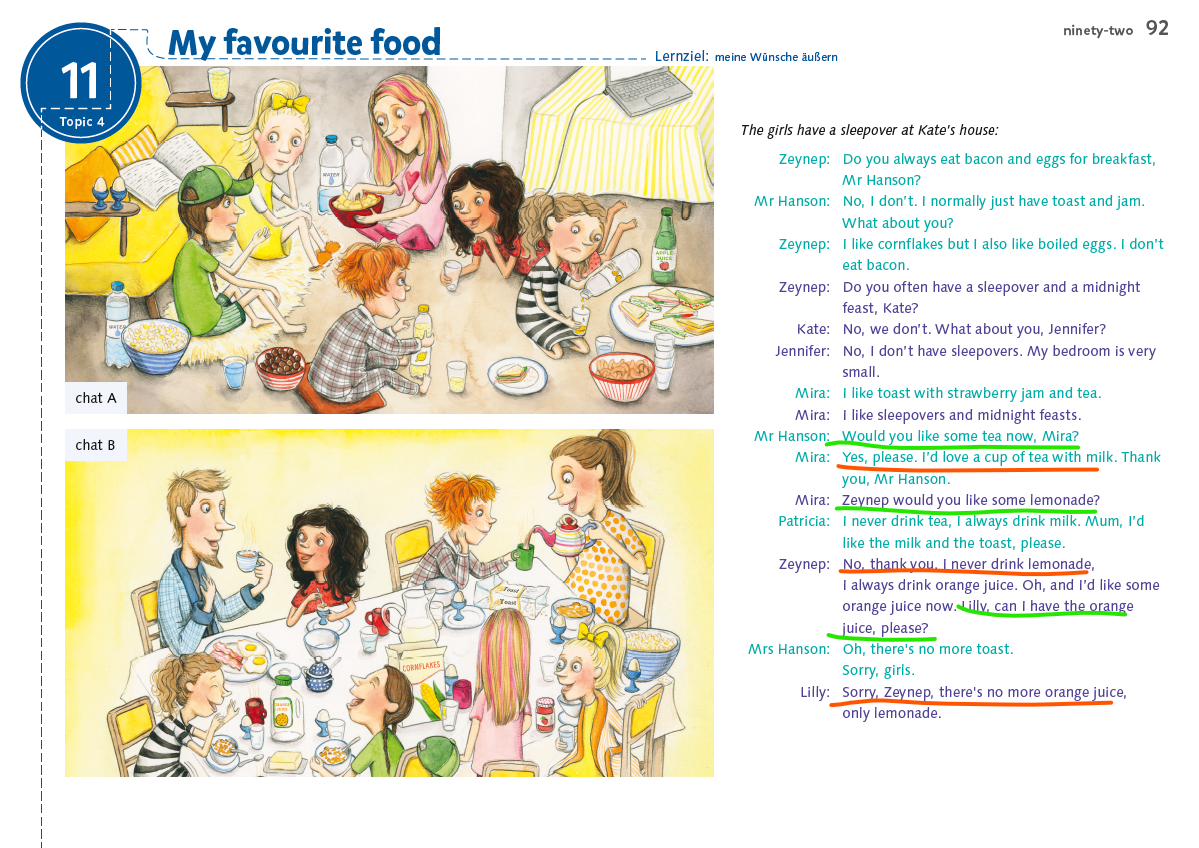

Und übersetzen wir die Beispielsätze? Nein! Denn sie sind eben nur ein Beispiel für die mögliche situative Verwendung der Wörter. Wenn SchülerInnen die Beispielsätze quasi auswendig lernen, können sie diese Sätze auch nur als solche abrufen. Bei den meisten Beispielsätzen ist das aber weder sinnvoll noch notwendig. Eine Ausnahme bilden hier die fixen / formelhaften Ausdrücke , die als lexikalische Einheiten in einfachen Kommunikationssituationen eingesetzt werden können: Nice to meet you. Would you like some (tea …)?

In easy sind diese fixen Ausdrücke bereits in die Vokabelliste integriert, damit sie wie einzelne Wörter oder Phrasen wiederholt und gefestigt werden.

4) Stimmt das? "Den Wortschatz üben die SchülerInnen durch die Übungen, die in der Unit enthalten sind."

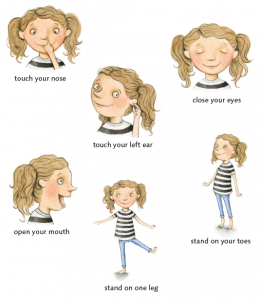

Die Übungen im Buch oder in weiteren Materialien, die zum Lehrwerk angeboten werden, tragen sicher zur Wiederholung des Wortschatzes bei. Damit die SchülerInnen ihren produktiven Wortschatz aufbauen können, brauchen sie viele Gelegenheiten, die Wörter und Phrasen zu verwenden – nach dem Motto: Use it or lose it.

Je häufiger und vielfältiger die Sprech- oder auch Schreibanlässe sind, desto mehr tragen sie zur Festigung des Wortschatzes bei.

Recycling und spaced repetition, d.h. dass SchülerInnen im Laufe der Zeit Wörter und Phrasen immer wieder wiederholen, ist für das Festigen des Wortschatzes ganz zentral. Für den Lernerfolg ist die wiederkehrende Verwendung von Wortschatz über längere Zeiträume günstiger als viel Drill in kurzer Zeit! Dadurch begegnen SchülerInnen den Wörtern und Phrasen wieder in neuen Kontexten und verbinden sie mit neuen Kommunikationssituationen. [2]

5) Stimmt das? "Viele Wege führen nach Rom – die SchülerInnen müssen selbst herausfinden, wie sie die Vokabeln am besten lernen."

Dass beim Wortschatzerwerb viele Wege zum Erfolg führen können, steht außer Frage. Aber 10- oder 11-jährige SchülerInnen sind (noch) nicht in der Lage, eine eigene „Toolbox“ an Strategien zu entwickeln. Dafür brauchen sie Anleitung: Wir können regelmäßig eine neue Vokabellernstrategie vorstellen und die SchülerInnen auffordern, die Strategie auszuprobieren. Entscheidend ist dann, dass die SchülerInnen berichten können, wie nützlich die Strategie für sie war und was funktioniert / nicht funktioniert hat. So entstehen vielleicht wieder neue Ideen zum Vokabellernen und die SchülerInnen sammeln einen Fundus an Strategien.

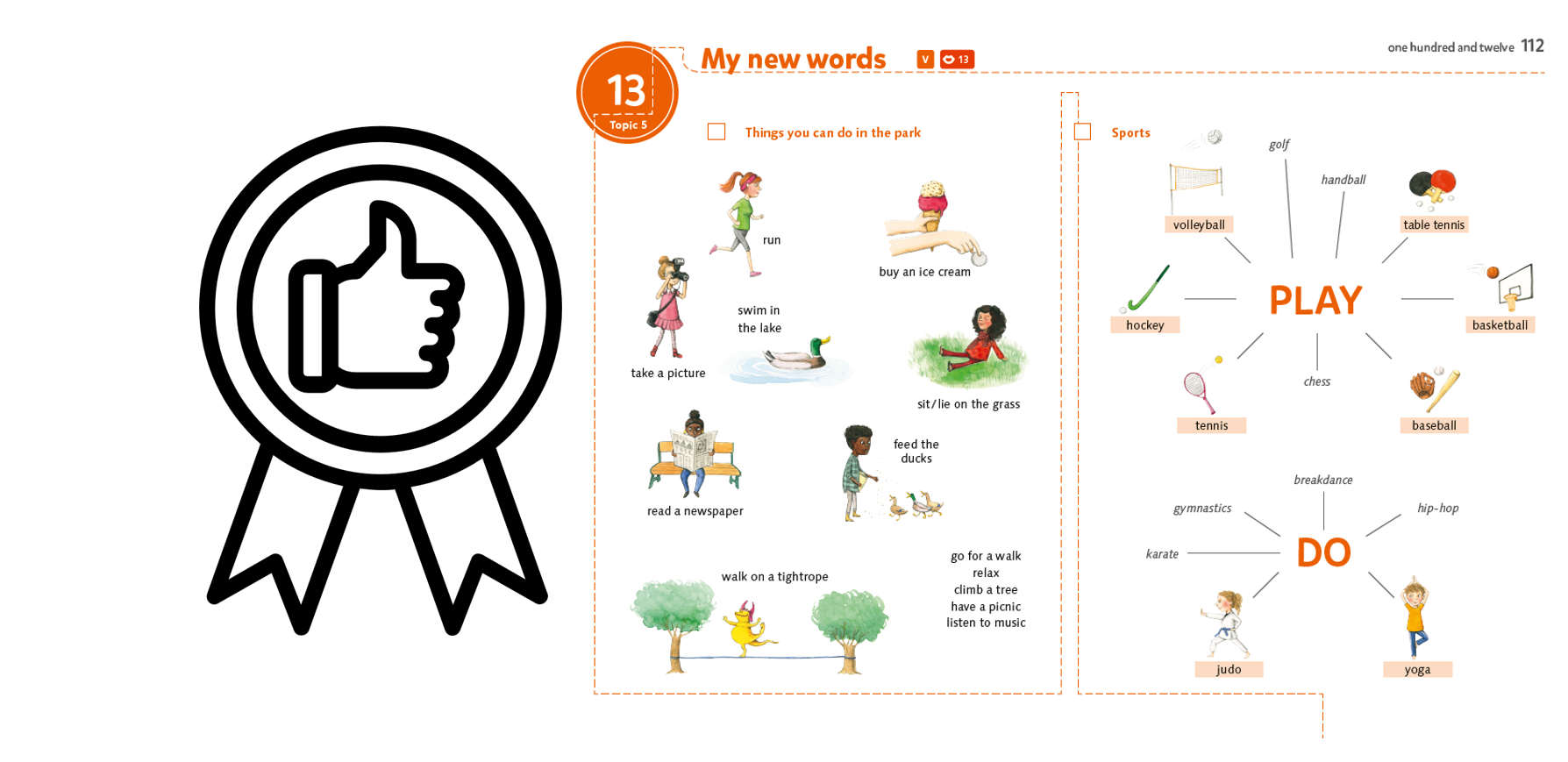

In easy bieten sich durch die My new words-Seiten ganz neue Möglichkeiten, die klassische Vokabelliste (zumindest teilweise) zu ersetzen.

Im sechsten und letzten Beitrag dieser Serie wird es dann ganz konkret um die My new words-Seiten von easy gehen.

Weiterführende Literatur:

- Stuart Webb & Paul Nation (2017, 66-67 und 71). How Vocabulary is Learned. Part of the Oxford Handbooks for Language Teachers series. Oxford: Oxford University Press.

- Paul Nation mit zahlreichen weiterführenden Links und Materialien zu Vocabulary learning / teaching: https://www.wgtn.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation

- Scott Thornbury (2019). Learning language in chunks. Part of the Cambridge Papers in ELT series. [pdf] Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://www.cambridge.org/elt/blog/campaign_page/cambridge-papers-elt/

[1] Auszug aus dem NMS-Lehrplan bzw. AHS Unterstufe-Lehrplan – LEBENDE FREMDSPRACHE, Didaktische Grundsätze:

NMS: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40207228/NOR40207228.pdf > „Vorrang der Zielsprache“

[2] Scott Thornbury (2019). Learning language in chunks. Part of the Cambridge Papers in ELT series. [pdf] Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://www.cambridge.org/elt/blog/campaign_page/cambridge-papers-elt/ oder Stuart Webb & Paul Nation (2017). How Vocabulary is Learned. Part of the Oxford Handbooks for Language Teachers series. Oxford: Oxford University Press. S. 66-67 und 71.

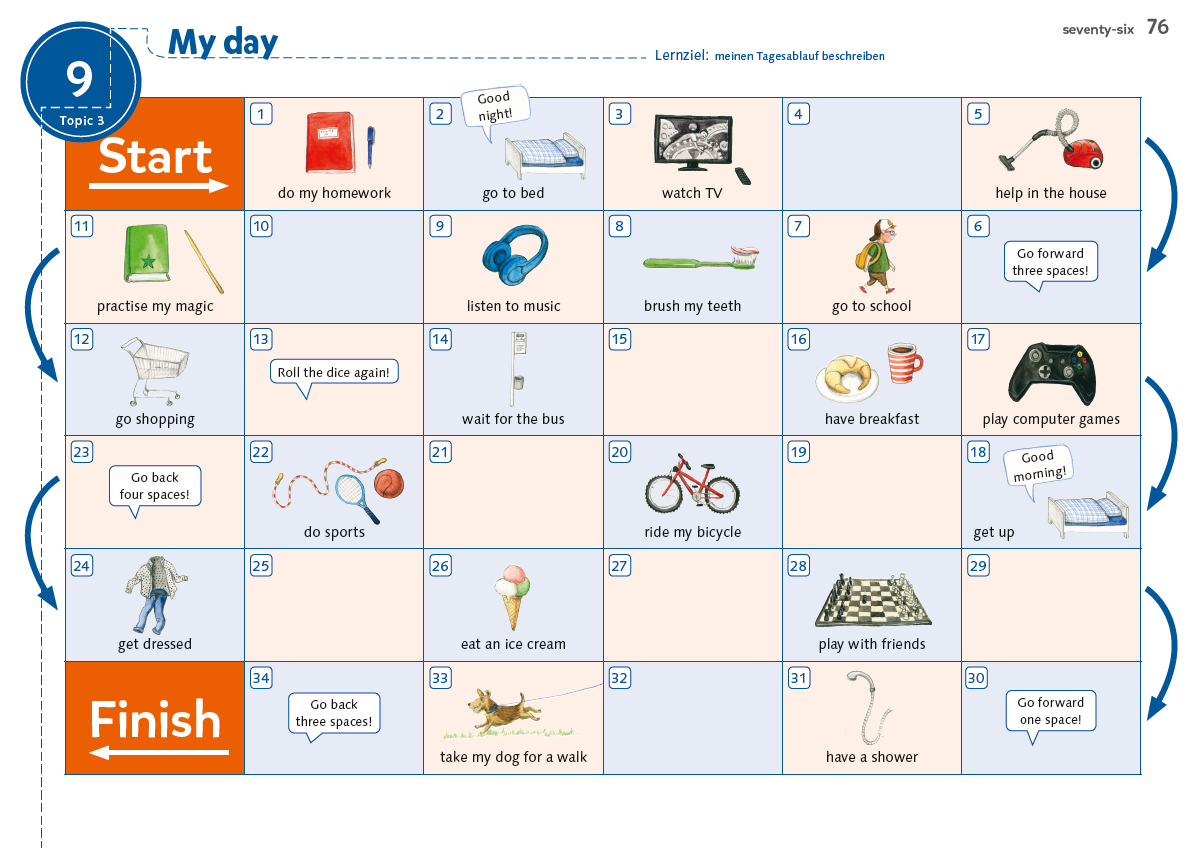

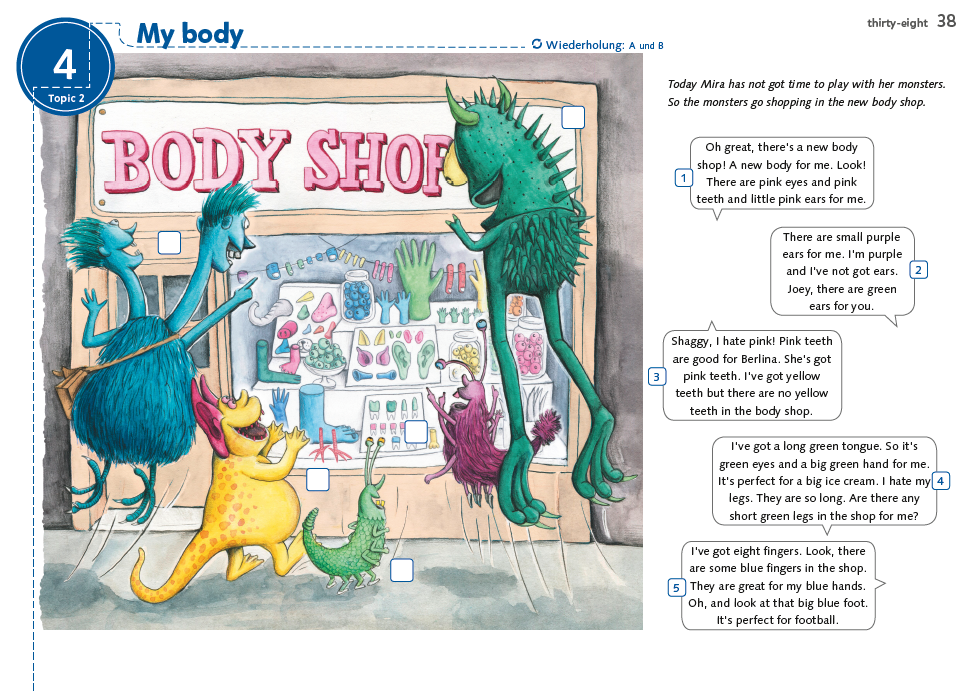

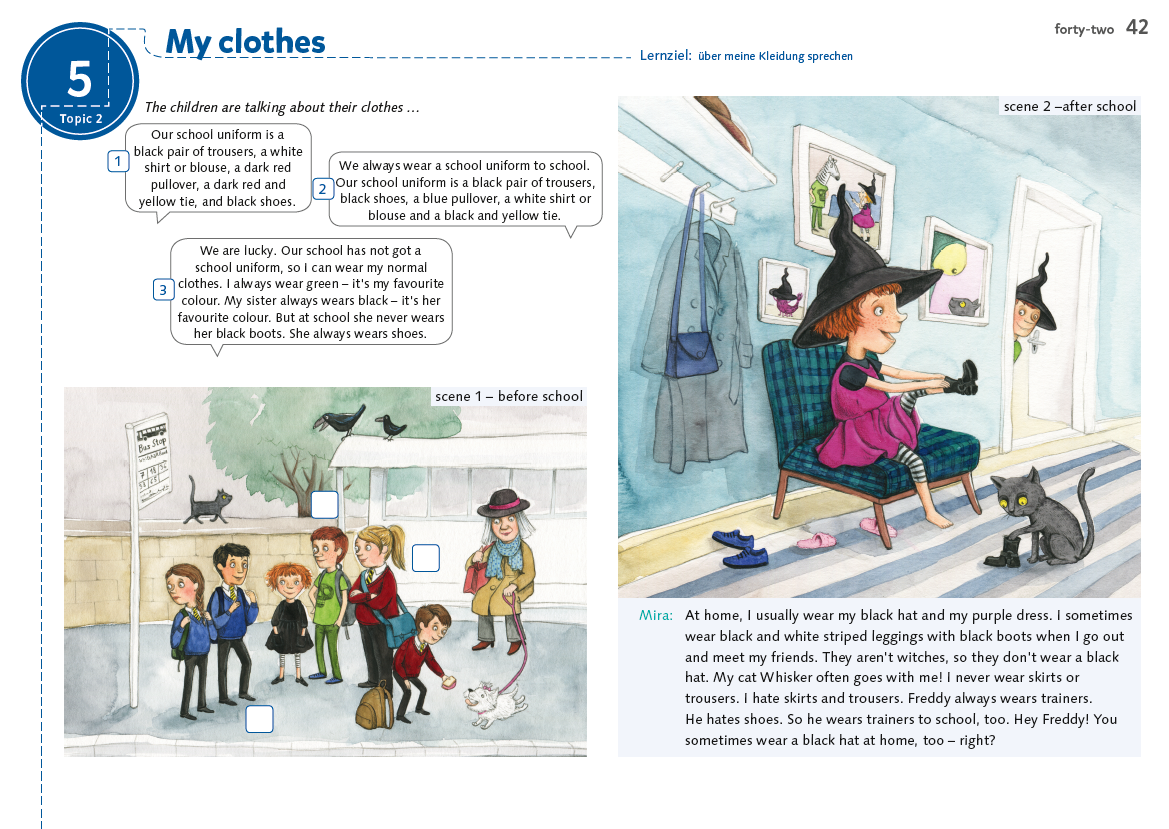

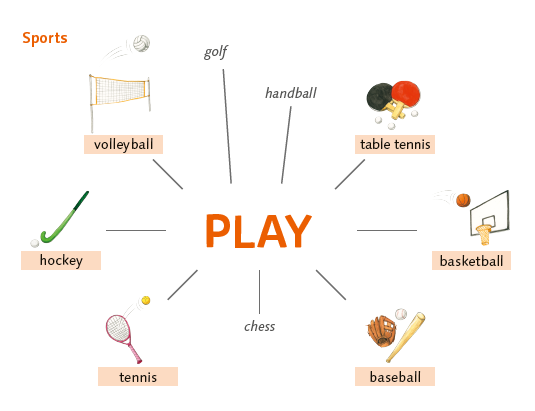

Neben den fixed expressions sind im Anfangsunterricht die große Gruppe typischer Kollokationen von besonderer Bedeutung, vor allem die verb-noun-Kollokationen. Es ist für die SchülerInnen einfacher, diese chunks abzurufen, anstatt die einzelnen Wörter selbst zu kombinieren. Außerdem können Fehlerquellen reduziert werden: z.B. wenn anstelle der lexikalischen Einheiten go to bed oder wait for the bus die Verben, Nomen und anderen Wortarten einzeln aktiviert werden müssen, ist die Gefahr, dass die Konstruktion fehlerhaft wird, wesentlich größer.

Neben den fixed expressions sind im Anfangsunterricht die große Gruppe typischer Kollokationen von besonderer Bedeutung, vor allem die verb-noun-Kollokationen. Es ist für die SchülerInnen einfacher, diese chunks abzurufen, anstatt die einzelnen Wörter selbst zu kombinieren. Außerdem können Fehlerquellen reduziert werden: z.B. wenn anstelle der lexikalischen Einheiten go to bed oder wait for the bus die Verben, Nomen und anderen Wortarten einzeln aktiviert werden müssen, ist die Gefahr, dass die Konstruktion fehlerhaft wird, wesentlich größer.

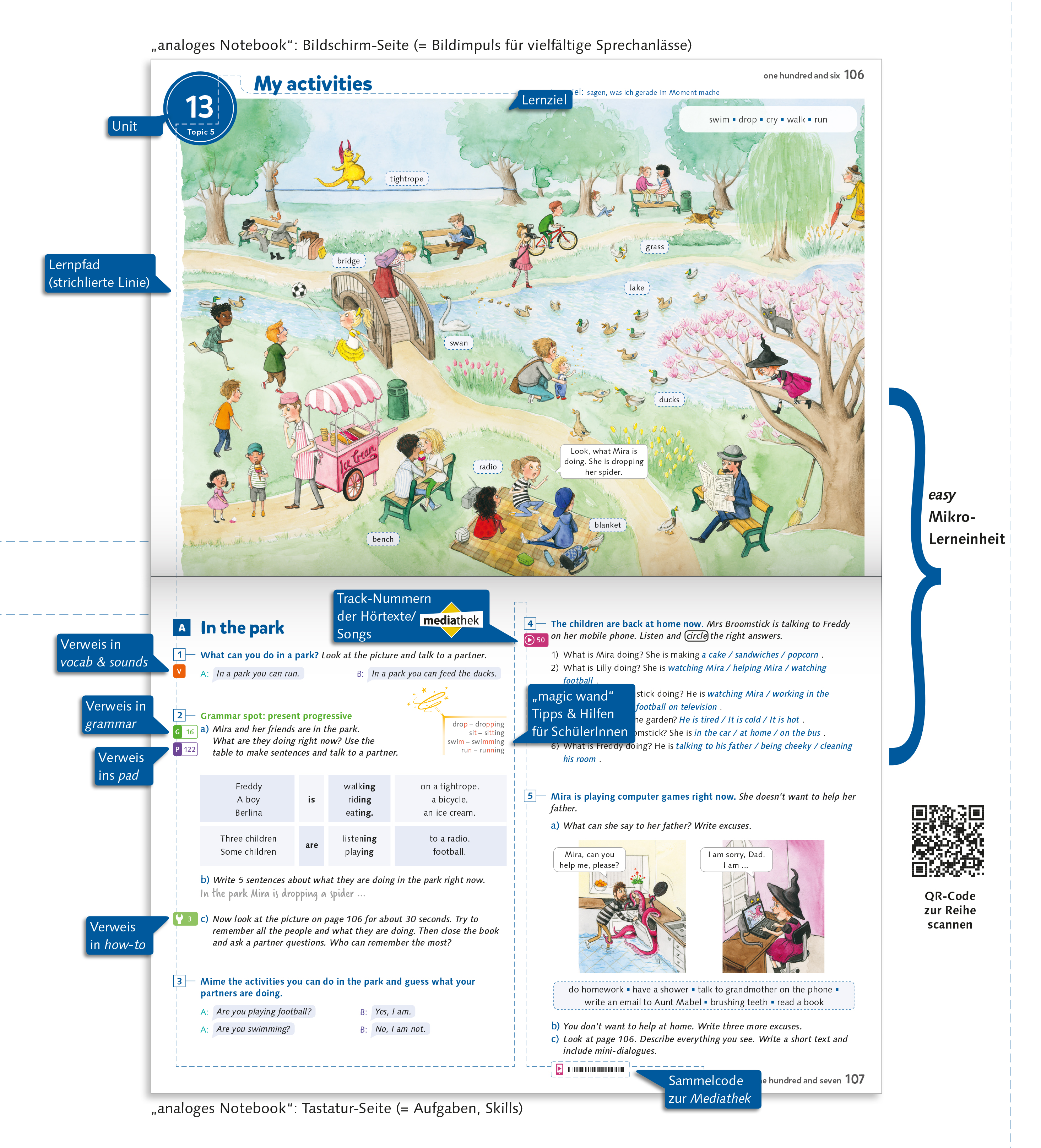

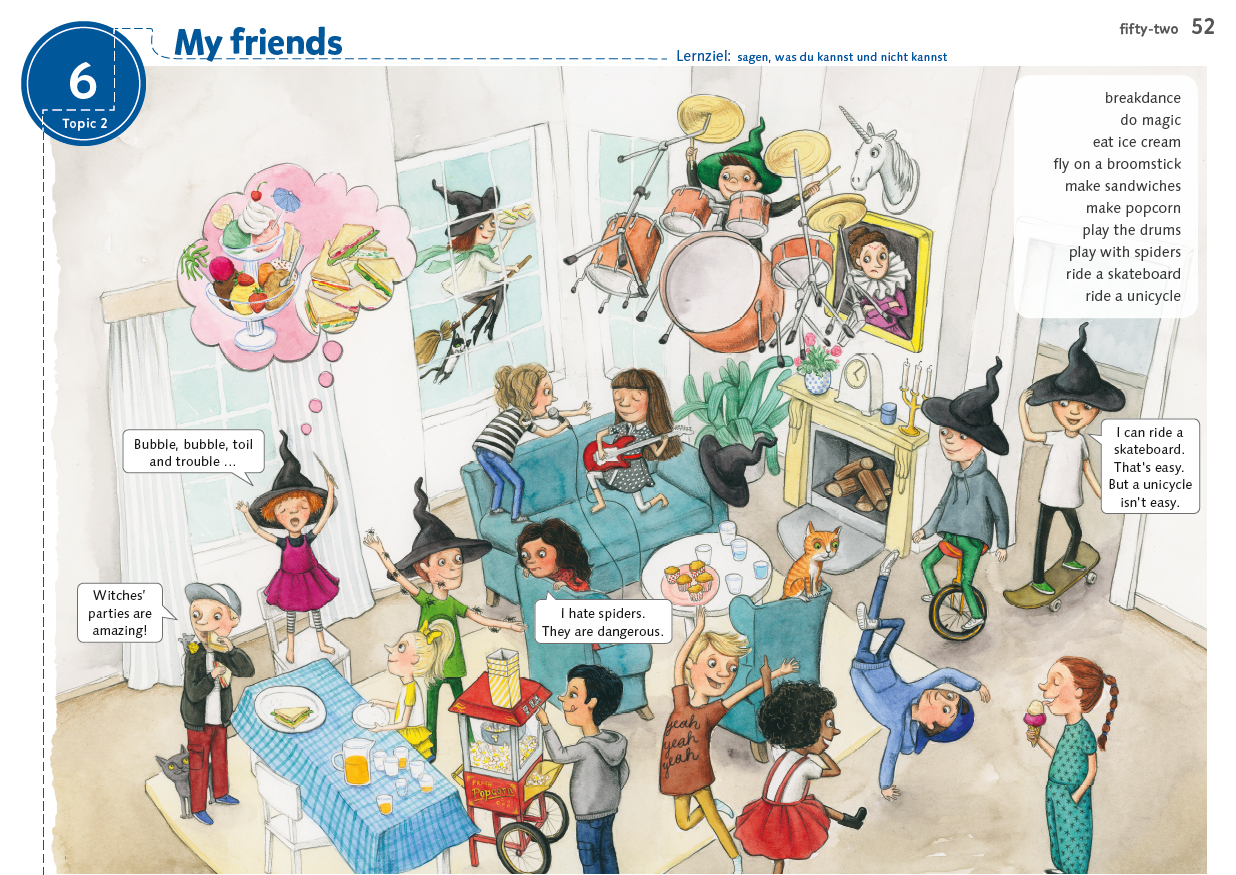

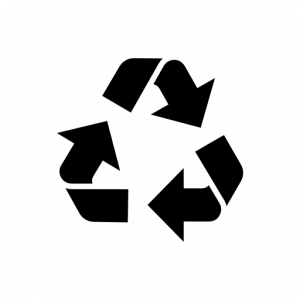

Die SchülerInnen können die chunks in vielfältiger Weise üben – einerseits durch die im Buch angebotenen Übungen, andererseits auch durch zusätzliche Übungsschritte, wie sie oben beschrieben wurden. Hier bieten sich durch die großzügig gestalteten ‚Bildschirm‘-Seiten verschiedene Möglichkeiten zur Differenzierung an.

Die SchülerInnen können die chunks in vielfältiger Weise üben – einerseits durch die im Buch angebotenen Übungen, andererseits auch durch zusätzliche Übungsschritte, wie sie oben beschrieben wurden. Hier bieten sich durch die großzügig gestalteten ‚Bildschirm‘-Seiten verschiedene Möglichkeiten zur Differenzierung an.

Wir beschäftigten uns hier mit der Anforderung, „Vokabular, wo immer möglich, in Kollokationen, Redewendungen und Phrasen mit impliziter Grammatik einzubetten. […] Wo es sinnvoll ist, sind grammatische Strukturen besser ohne Regelformulierung als lexikalische Einheiten zu vermitteln.“

Wir beschäftigten uns hier mit der Anforderung, „Vokabular, wo immer möglich, in Kollokationen, Redewendungen und Phrasen mit impliziter Grammatik einzubetten. […] Wo es sinnvoll ist, sind grammatische Strukturen besser ohne Regelformulierung als lexikalische Einheiten zu vermitteln.“

Zum Beispiel Unit 5: My clothes – A: What I wear: In

Zum Beispiel Unit 5: My clothes – A: What I wear: In

Recycling und Wiederholung

Recycling und Wiederholung

easy-Blog: Es gibt sehr viele unterschiedliche Figuren im easy-Universum: Haben Sie persönlich eine Lieblingsfigur, bei der Ihnen das Entwickeln und Zeichnen besonders Spaß gemacht hat?

easy-Blog: Es gibt sehr viele unterschiedliche Figuren im easy-Universum: Haben Sie persönlich eine Lieblingsfigur, bei der Ihnen das Entwickeln und Zeichnen besonders Spaß gemacht hat? Lili Richter: Da wir eine sehr breite Zielgruppe haben (LehrerInnen und SchülerInnen mit unterschiedlichen Geschmäckern), müssen die Charaktere sozusagen mehrheitsfähig sein und optisch bestimmten Geschlechterstereotypen entsprechen. Die Jungs sind z.B. alle eher cool und sportlich gehalten, Colins Karohemd ist eine Ausnahme. Bei den Mädchen gibt es zwar auch zwei, die Hosen tragen, aber wirklich burschikos ist keines.

Lili Richter: Da wir eine sehr breite Zielgruppe haben (LehrerInnen und SchülerInnen mit unterschiedlichen Geschmäckern), müssen die Charaktere sozusagen mehrheitsfähig sein und optisch bestimmten Geschlechterstereotypen entsprechen. Die Jungs sind z.B. alle eher cool und sportlich gehalten, Colins Karohemd ist eine Ausnahme. Bei den Mädchen gibt es zwar auch zwei, die Hosen tragen, aber wirklich burschikos ist keines.

Dafür versuchen wir auf der inhaltlichen Ebene so gut wie möglich, Stereotypen zu vermeiden, z.B. fürchten sich auch Burschen vor Spinnen, Miras Vater geht mit ihr einkaufen und räumt den Geschirrspüler aus, oder, besser gesagt, er versucht es: Woher kommt nur das Monster im Geschirrspüler? Und der sportliche Luka ist daneben auch ein Bücherwurm.

Dafür versuchen wir auf der inhaltlichen Ebene so gut wie möglich, Stereotypen zu vermeiden, z.B. fürchten sich auch Burschen vor Spinnen, Miras Vater geht mit ihr einkaufen und räumt den Geschirrspüler aus, oder, besser gesagt, er versucht es: Woher kommt nur das Monster im Geschirrspüler? Und der sportliche Luka ist daneben auch ein Bücherwurm.

Lili Richter: Erst mache ich ein Scribble mit Bleistift, auf dem Aufbau und Inhalt der Illustration ersichtlich sind. Diese Vorzeichnung scanne ich dann ein und bringe sie auf das Format, in dem ich zeichnen möchte. Dann drucke ich diese Vorlage aus, lege sie auf mein Leuchttablett und lege ein Blatt sehr glattes Aquarellpapier darüber. Dann formuliere ich die Vorzeichnung mit dem Bleistift genauer aus. Im nächsten Schritt mache ich das Aquarellpapier komplett nass und spanne es mit Papierklebeband auf ein Holzbrett auf. Wenn das Papier getrocknet ist, lege ich die Farben mit Aquarell in mehreren Schichten an. Dann zeichne ich die Konturen und weitere Schatten mit Buntstift und fixiere anschließend die Zeichnungen mit einem Spray. Der letzte Schritt ist das Scannen und die Nachbearbeitung in Photoshop, wo ich kleine Fehler ausbessere und die Farben schön knackig mache.

Lili Richter: Erst mache ich ein Scribble mit Bleistift, auf dem Aufbau und Inhalt der Illustration ersichtlich sind. Diese Vorzeichnung scanne ich dann ein und bringe sie auf das Format, in dem ich zeichnen möchte. Dann drucke ich diese Vorlage aus, lege sie auf mein Leuchttablett und lege ein Blatt sehr glattes Aquarellpapier darüber. Dann formuliere ich die Vorzeichnung mit dem Bleistift genauer aus. Im nächsten Schritt mache ich das Aquarellpapier komplett nass und spanne es mit Papierklebeband auf ein Holzbrett auf. Wenn das Papier getrocknet ist, lege ich die Farben mit Aquarell in mehreren Schichten an. Dann zeichne ich die Konturen und weitere Schatten mit Buntstift und fixiere anschließend die Zeichnungen mit einem Spray. Der letzte Schritt ist das Scannen und die Nachbearbeitung in Photoshop, wo ich kleine Fehler ausbessere und die Farben schön knackig mache.

Achtung: wenn der erste suspect interviewt wurde, und der zweite hereingebeten wird, soll der erste keinen Blickkontakt zum zweiten haben, da dieser sonst Antworten durch Blickkontakt/Mimik vorgeben kann!

Achtung: wenn der erste suspect interviewt wurde, und der zweite hereingebeten wird, soll der erste keinen Blickkontakt zum zweiten haben, da dieser sonst Antworten durch Blickkontakt/Mimik vorgeben kann!